未来が不確定であることを恐れると、可能な限り不確定要素を小さくしようとする。

貯金額を増やし、周りの人間の行動を制限し、物事を思い通りに動かすことで未来を予想可能なものとして確定させようとする。

また、強いものに依存することで不確定要素を小さくしようとする気持ちも生まれる。

未来が不確定であることを恐れる心は、支配ー被支配関係を生み出す土台になる。

不確定な未来を恐れ、それに備えることに自分の「今」を使うと、「今ここ」の可能性に気付くことができなくなる。

一方、「今ここ」に着目すると、未来が不確定なことは、恐れの対象ではなく、無限の可能性だと感じられるようになる。

「今ここ」に、たくさんの可能性の種があり、水をやり、世話をすることで、それらが次々と育っていく。

それらの種が、どのようなものに育っていくのかは予想不可能だが、必ず何かが育っていくのだ。

一つ一つの種を見れば、うまく発芽しないものもあれば、大木へと育つものもある。

だが、大量に種を撒き続けていれば、いずれ育ったものが循環構造を生み出して豊かな森になる。だから、「今ここ」に集中して、可能性の種を育てていけば大丈夫なのだ。

この「大丈夫」という感覚を得るまでに時間がかかった。

未来が不確定であることを恐れ、そこに備えて生きるというマインドセットは、深く深く自分の心にも浸透していたからだ。

そのマインドセットを変容させるために、どんどん実験してきた。

ネットの世界は、リアルに比べて実験にかかるコストが低いので、簡単に実験ができる。

ちょっとした思いつきを周りに話し、不完全でもいいから形にしていくと、その中から大きく育つものが出てくる。

小さな揺らぎが、対話によって増幅され、渦ができて広がり、創造のプロセスが回り始める。

周りの人との関係性の質が高まっていくと、そのような体験が頻繁に起こるようになる。

予想もしなかった展開が次々に起こる日々に身を置くようになってはじめて、自分が持っている限られた情報と狭い視野を元に立てた未来予想に固執するよりも、予想外の展開に身を任せようという気持ちになってくる。

予想している暇があったら、目の前の小さな揺らぎを見逃さずに、ワクワクしながら増幅していったほうがよいのだ。

『魂の脱植民地化とは何か』という揺らぎから生まれた2つの芽

『魂の脱植民地化とは何か』という1冊の本を紹介してもらったことは、創造のサイクルが回るきっかけとなった小さな揺らぎの1つだった。

6月9日にFacebookに次のような投稿をした。

昨日、CCCのオンライン講座で由佐さんの話を聴きながら、自分が最近考えている「内在的世界に意識を向ける」という部分を、もう少し掘り下げたくなった。

清水博さんと由佐さんの言葉の使い方と対応させると、

外在的世界に意識を向けるー反応から思考を回す

内在的世界に意識を向けるー感情を感じるということになるのだろうか。

このように対応できれば、NVCの学びと自己組織化との関係が自分の中で整理されて来そうな気がする。それができればうれしいなぁー。

この投稿に多くのコメントが付き、長谷川伸さんが、『魂の脱植民地化とは何か』という本の存在を教えてくれた。

また、由佐美加子さんからは、「これは本丸だね!Zoomでダイアログしよう」というコメントをもらった。

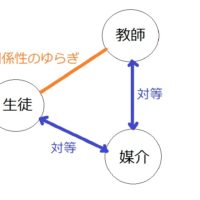

反転授業に関わるようになってから、反転授業というのは、教室での学びと家庭学習との役割を反転させるだけではなく、トップダウンで上から降りてくる管理の矢印を反転するものであり、「教師中心の教えるパラダイム」から「学習者中心の学ぶパラダイム」に反転するものだと考えるようになってきていた。

これを、さらに掘り下げていくと、教室を、「生徒を抑圧して社会に適応させていく場」から、「生徒を抑圧から解放して自分を生きられるようにする場」へと反転させていくという考えにつながる。

学校は、歴史的に生徒の魂を植民地化する場として機能してきた。しかし、一部の教師は、教室で、生徒の魂を脱植民地化しようとしていて、僕はそのような人たちと一緒に、何かを創りだせないかと思って活動している。

僕自身、成長する過程で、学校や身近な大人から、勝手なことをやっていては生きていけないぞ!社会に適応しないと大変な目にあうぞ!という脅しのメッセージを大量に受け取り、それを内面化することによって魂が植民地化されてきた。

でも、メカニズムが分かってしまえば、回転の向きを反転させていけばいいのだ。恐れを起点とした適応行動を止め、脅しのメッセージを疑い、魂がちゃんと作動すれば、生きていけるんじゃないの!ということを、実験を通して信じられるようになれば、僕たちの魂は脱植民地化できるのだ。

由佐さんが探求してきたのは、まさに、魂の脱植民地化のプロセスである。

この数年間の学びが、1冊の本を通して集約してくるような予感があった。

このFacebookの投稿から、2つの芽が発芽した。

1つ目の芽は、この後に行った由佐さんの対話から発芽した。

対話の中で気付いたのは、由佐さんも僕も、みんなの魂の蓋を開けて開放して回りたいんだというこということ。由佐さんが、自分の内側を探求して蓋の構造や開け方を探ってきたのに対して、僕はオンラインの対話によりコミュニティを自己組織化し、共創モードの中で蓋を溶かしていく方法を探ってきた。

二人がやってきたことを合わせれば何かできるんじゃないかということで「みらいをつくる学校(仮)」というプロジェクトが立ち上がった。

由佐さんが探求してきたことを、僕のオンラインのノウハウを使って増幅して広げていけたらと思っている。

創りたいのは、社会へ適合しなくてはならないというプレッシャーにさらされている大人や子どもが、それ以外の価値観で生きている人たちと接することができて、違う可能性に開かれていくことができるようなオンラインのサロンのようなイメージだ。

アイディアを形にするために、北九州市立大学でプログラミングを教える山崎進さんと、スモールビジネスのブランディングに取り組んでいるエインさんにプロジェクトに加わってもらい、さっそく、プロトタイプ作りがスタートした。

とにかくはじめてみることが大事なのだ。

うまくいってもいかなくても、学びという収穫を得ることができ、次の共創のサイクルへと繋がっていく。

2つ目の芽は、オンライン読書会から発芽した。

本を読んだ感想をまとめたブログ記事には、大きな反応があった。

僕の周りの人たちも、『魂の脱植民地化とは何か』を読み始めた。

ちょうどそのころ、著者の深尾葉子さんとFacebookで繋がり、やり取りが始まった。

自然発生的にオンライン読書会企画が立ち上がり、興味を持ちそうな人たちを次々にFacebookのチャットに誘っていったところ、24名が続々とチャットに集まってきた。

7月27日にZoomに集まり、2時間の対話を行った。

対話の録画をFBチャットで共有し、今は、当日に参加できなかった人たちからのフィードバックによって対話がさらに深まっている。

読書会チャットのメンバーは、増え続けている。

温度は上がっていく一方で、ここからも、創造のプロセスが回っていくだろう。

予想も適応も必要ない

Zoomなどのテクノロジーのおかげで、オンラインで対話できる環境が整い、ゆらぎを増幅していくことが簡単になってきた。

ちょっとした場のゆらぎを無視せずに、そこから一歩を踏み出して行動していく。そして、「おもしろがってくれそう」という一点だけで、地理的な条件を考慮せずに人を誘っていくと、想いで繋がった人たちがシンクロし、渦が生まれていく。

そのような渦に巻き込まれるうちに、だんだんと蓋が溶解していく。

次々と渦が巻き起こる中に身を置いていると、未来なんか分からなくても、こんなふうに渦が巻き起こり、共創が次々に起こっていれば大丈夫なんじゃないかと思えるのだ。

社会に適応しなければならないと思うから、適応する先として未来を確定したくなる。

自分たちで未来を創ることができるという確信があれば、未来が不確定なことは問題にならない。

ただひたすら種を撒き、その中のいくつかが発芽し、生態系が生まれてくることを信じるのみだ。

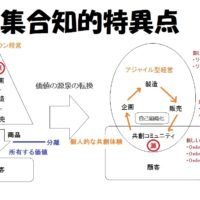

生態系が豊かになっていけば、閾値を超えてメタレベルの循環が創発する。

予想も適応もしなくてよい。

「今ここ」に注目して、揺らぎを増幅して、共創のサイクルを回し、温度を上げていくだけでよい。

自分自身が参画している個を超えた大きな循環の存在に気付き、その循環に自分が繋がっていると感じることは大きな癒しにつながる。

自分の命が終わっても、自分が注ぎ込んだ生命エネルギーを肥やしにして、その循環構造は、もっと長い寿命で継続していくだろう。

それは自分に生きる意味を与えてくれ、自分を手放し、愛を起点とした行動を取りやすくなる。

共創のサイクルは、どこにでもある小さな揺らぎから始まる。

組織や国境といった壁では、この共創の渦の広がりを止めることができない。

どこかの誰かが計画している未来について学んでいる時間はもったいない。

なぜなら、日常は、可能性の種にあふれているのだから。

突然に始まる共創サイクルに備えて「今ここ」に集中し、私たちの未来を創っていこう。