Blog

364名がオンラインに集った「いつか語られる読書会」で見えたもの

中原淳さんが「オンライン読書会」をやってみようと思った理由 2019年5月9日は、後から振り返ったときに「世の …

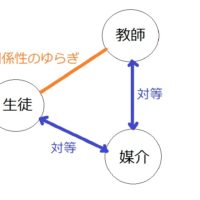

主体的な活動を促す媒介者の存在

主体的な学びの場は、どのような構造を持つのでしょうか? 今までのように、やるべきことが決まっていて、特定の刺激 …

日本初400名が参加する「オンライン読書会」が示したパラダイムシフトの兆し

時代が動くときには、分かりやすいサインがあるものです。 たとえば、2013年の夏、現在、会員数4000人を超え …

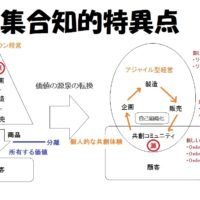

集合知的特異点とトランスローカル

2019年1月1日 カオスフラットな社会生命論的パラダイム自己組織化

2017年ころから、頭に浮かんでいる言葉がある。 それは、 集合知的特異点 という言葉。 これは、世間に広まっ …

創造的自由を生きるために大切なこと

自由に生きるということは、どういうことだろう? この問いは、私が中学生の頃から、ずっと持ち続けているものです。 …

最近のコメント