農業生物学者から教わったこと(2)

2104年9月に急逝した農業生物学者の明峯哲夫さんから教わったことを書き留めておきたいと思って連載している。

明峯さんの本を読み返すと、いろんなことが思い出される。

低投入・持続型農業

第2章 低投入・持続型農業の作物栽培論 は、生物を学んだ人ならだれもが思う素朴な疑問に正面から取り組んでいる。

明峯さんは、この章を次の言葉から始める。

持続型農業の条件として、省資源と省エネルギーが挙げられます。農業は本来、資源やエネルギーはあまり使用・消費せず、むしろ資源やエネルギーを生み出す営みでした。太陽エネルギーのデンプンへの転換を中軸においた農業は、エネルギーを生み出す産業だったのに、近代農業においてはエネルギーをたくさん使うようになってしまっている。投入を減らすことができる農業への回帰こそが、長続きする農業、持続型の農業だと言えるでしょう。

どの生物の教科書にも

生産者:植物

消費者:動物

分解者:菌類・細菌類

と書かれていて、すべてのエネルギーの素は、太陽エネルギーを植物が光合成するところから始まることが説明されている。

しかし、近代農業では、明峯さんが指摘するように、ハーバー・ボッシュ法により空気中の窒素から窒素化合物を合成して作った化学肥料(硫安など)を土壌に投入して農作物を育てている。大量の窒素肥料を投入すれば、その結果として収穫が増えるという論理だ。窒素化合物の合成には、大量の石油エネルギーが使われているから、ちっとも「生産者」ではなく、農作物もエネルギーの消費者になっているのだ。

いつかは必ず枯渇する石油に依存せずに、植物に、本来の姿である「生産者」としての役割をしてもらう持続型農業をやっていくべきだという明峯さんの主張は、正論中の正論だ。

ちょっと考えれば、誰が考えてもおかしいようなことがまかり通っている。そして、それは農業だけじゃない。

化学肥料と除草剤を使って農作物を周りの生態系から切り離して育てる近代農業は、周りの環境との相互作用を断絶させることによって「再現可能」な孤立系を作り出し、科学的な知を利用できる状況を作る。

一方で、有機農業や自然農法は、農場を生態系の一部として捉え、周りの環境と切り離さず、むしろ積極的に繋げていくように見える。そこには、近代科学的な知ではなく、複雑系的なセンスが求められる。計算通りに農作物を管理するのではなく、そこで起こっていることを観察し、耳を傾け、必要に応じて介入していく。

農作物だけのことを考えるのではなく、土壌生態系、森林生態系などが豊かに成長していけば、結果として農作物である植物もいっしょに成長していくのだと考える。

閉じ込めて管理するのは支配者の思考。支配者は、管理する者の生命力を弱めて出ていけないようにする。

農民を管理し、化学肥料や除草剤に依存する農業を指導することで農民の知恵は失われて力は弱まり、支配されやすくなっていく。

そして、その農民が農作物を化学肥料と除草剤でじゃぶじゃぶにすることで、農作物の生命力は弱まっていく。

明峯さんがやろうとしていたことは、この悪循環を断ち切って逆回ししていき、農作物と農民の生命力を取り戻していこうということだ。

農民は、化学肥料や除草剤に依存する代わりに、植物について学び、植物の生命力を最大限に引き出す知恵を蓄積していく。植物は干渉の少ない環境で、本来の環境応答能力を取り戻し、周りの生態系と調和しながら育っていき、「生産者」としての役割を果たす。

明峯さんが志した「農業生物学」は、そのような意識革命を促すようなものであったと思う。

この構造は、20世紀型の教育にも当てはまる。学習指導要領や検定教科書を設定し、受験制度によって競争を煽ることで教師は教育システムから管理されていく。教育システムによる支配を内面化した教師は、教室で生徒の自由を奪い、一方的に知識をインストールしていく。その結果、生徒の生命力は弱まっていく。

しかし、生徒は知識を流し込む器ではなく、自ら生命力を発揮して伸びていくことができる存在だ。その視点に立ち、教師が意識革命を起こして、生徒の生命力を高めるためにカウンセリングやコーチングを学んだり、生徒同士の生態系を豊かにしていくためにファシリテーションを学び、アクティブラーニングや反転授業などを導入していくと、生徒の生命力は高まり、上から下に降りてきた支配の矢印を下から上に逆転させていくことができる。

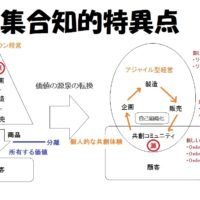

20世紀型の思想は、分野を超えて浸透している。そして、それを超えていこうという動きは、分野を超えてシンクロしている。

草も、森も、農作物も、子どもたちも、僕たちも、生命力を持った生命だ。

どのようにすれば生命力を発揮できるのか、それを支援できるのか、その知恵を蓄積して広めていくことが力になる。

鳥インフルエンザ事件

2005年6月に茨城県水海道市内の養鶏場でH5N2亜型の鳥インフルエンザの発生が確認された。感染地域が茨城県と埼玉県の一部の養鶏場に拡大していることが確認され、約150万羽が主に焼却処分された。このとき、明峯さんは本当に怒っていた。そして、次の文章を書いた。

鶏の大量処分を悲しむ …人と家畜との付き合い方の問い直しを

通信888号記事明峯哲夫 : 元・自然養鶏家.

茨城県の養鶏場で鳥インフルエンザが発生し、昨年に続きまたもや何万羽という鶏が処分された。かつて養鶏に従事した経験のある私にとって、鶏の大量処分はやりきれない。

私の携わった養鶏では、鶏を自然に近い状態で飼育する。広い土間にたっぷりと稲わらを切り込み、鶏たちに充分な運動と、自然の換気・採光を保障する。緑餌を充分に与える。群れには雄を配し、自然な生理を尊重する。糞は、播餌として与える穀物の粒を探す鶏の脚でよく攪拌され、わらや土と混じり合いやがてサラサラの堆肥となる。彼らは播餌と共に自らの排泄物を口にし、微生物の微弱な感染を受け、そこで得た免疫力で身を守る。

私は今回の事件で最も危惧するのは、インフルエンザの原因ウイルスの抗体を持つ個体がいたという理由で、近隣の養鶏場の全群の鶏が処分された点である。抗体を持つことは免疫力で発症を抑えている状態、つまり鶏が健やかである証拠ではないのか。そのことに人は(この社会は)なぜ恐れるのだろう。私にはその恐怖は、現在の工業化した大規模養鶏を所与の条件と考えることから生まれていると思われる。

密閉された空間に、身動きできない程大量の鶏を閉じ込める。これが現在の工業的な鶏飼育法である。しかし一瞬のスキに、その密室に病原体が紛れ込めばどうなるか。自然の状態から隔離され虚弱化している鶏の体に、病原体は瞬く間に侵入し、個体間で際限のない病原体のキャッチボールが始まる。こうして病原体は一気に濃縮される。幸い、今回のウイルスは弱毒型で、鶏の大量死は起きなかった。それでもそれに恐怖するのは、こうした密室内での感染の連鎖により突然変異の頻度が上昇し、強毒型(鶏たちを死に至らしめ、人にも強い感染力を持つ)の出現がありうると考えるからであろう。

鶏を外界から完全に隔離することは技術的に困難だ。何よりもそうすることで鶏たちの生命力を奪う。むしろ病原体は常に身の回りにいると考え、それに耐えられる鶏の育て方を工夫すべきではないか。鶏の個体(群)を病原から切り離すことばかり考えるのではなく、それらと病原体との間に微妙な生理的・生態的平衡を維持する。そのような状態を演出することにこそ、人は知恵を巡らせるべきだろう。

鳥インフルエンザが発生する度に、零細な農家養鶏が目の仇にされるのが私には辛い。これらの多くは衛生状態が悪く、ウイルスの発生源になるというのだ。けれども以上述べたように、鳥インフルエンザの大量発生は、養鶏業の大規模化にこそその根本要因がある。小規模な養鶏はむしろ被害者というべきではないのか。

人への悪性のインフルエンザ発生を恐れるあまり、その発生源としてのニワトリ、アヒル、ブタなどの動物までも目の仇にすることがあってはならない。これらの家畜と人との間に共通のウイルスが存在することは、人間とこれらの動物とが歴史的に長い関わりをもってきたことの証拠でもある。自らの安寧を願うあまり、これらの動物を恐れ、敵視し、彼らの大量処分も辞さない現在の社会のあり方を悲しむのは、私だけではあるまい。人間と家畜たちとの付き合い方が、あらためて問われている。

安全な食べ物ネットワークAlterさんのこちらの記事を許可をいただいて転載しました。

明峯さんの考え方は一貫している。すべてを管理して支配しようとする心が、管理しきれない状況に対して恐怖を生み出すのだと。

管理を手放して、相手を生命力のある存在だと認め、生命と生命としての関係性を結び、共生していくとき、恐怖は生まれない。

恐怖は、自分が生み出している。

※タイトルの絵は、明峯さんのスケッチ。こちらからお借りしました。