責任と影響力

社会構造に無自覚に過ごした20代の終わりに待っていた人生のちゃぶ台返しを経て、自分が無自覚に及ぼしてしまう権力というものに対して恐怖が芽生えた。

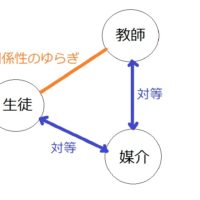

男性優位社会において「男性」であり、学歴社会において「高学歴」であり、教室で教壇に立っていたりすると、それだけで、権力構造の文脈の中に取り込まれ、自分が好むと好まざるとに関わらず、自分から権力が発動してしまう。

ヒエラルキー構造において影響力を持つということは、ヒエラルキーにおける上位のポジションを得るということと同義である。影響力は、個人ではなく「立場」から生まれ、上から下へと一方向的に伝わっていくからだ。

ヒエラルキー構造において、「下の者」は、「上の者」に支配されることを要求される。そして、「上の者」が管理責任を持つことによって、「下の者」は責任を免除される。自分は命令に従っただけで、責任は「上の者」にあると考えることで、行為に対して責任を持たなくてもよいとされるのだ。

このように、責任や影響力といった言葉には、機械論パラダイムの手垢がべったりとついている。

それが極まると、アイヒマン裁判で有名なナチスのアイヒマンのように、自分がどのような行為をしても「命令に従っただけなのだから無罪である」というような責任転嫁の感覚に行き着く。

フォアグラ型教育では、フォアグラ生産者がガチョウのフォアグラの大きさを管理し、責任を持つ。

ガチョウは、自らの身体の管理を手放し、病気になれば、フォアグラ生産者の責任を問う。

この構造は、学校教育を通して構築され、社会の様々な場所に浸透している。

僕は、フォアグラ生産者として影響力を及ぼしたり、責任を取ったりしたくない。

そして、ガチョウとして、誰かに責任を取ってもらったりもしたくない。自分の人生の責任を自分で持ちたい。

権力を行使せずに、他人とどのように関わったらよいのだろうか?

分断を乗り越えるためには、他人と関わる必要があるけど、影響力や責任と、どのように向き合ったらよいのか?

そんなことを考えながら、散歩をしていたら、ある気づきが降りてきた。

お互いの内側の森に種を蒔き合う

僕が考えていることのすべては、言葉も含めて、すべて外側からやってきたものだ。

いろんな種が撒かれて、僕の内側に森が繁っている。

子どもの頃は、きっと森じゃなくて、管理された「畑」だったのかもしれないけど、今じゃ、いろんな植物が繁って森になってきている。

対話をすると、相手からいろんな種が飛んできて、自分の森に着地し、必要に応じて発芽する。

自分から出た種も、相手の内側の森に撒かれて、必要に応じて発芽する。

必要が無ければ発芽しない。

発芽するかどうかは、宇宙が決めること。

相手を管理して、相手の内側に無理矢理に種を蒔き、思った通りに育てようとすると抵抗にあう。だからこそ、管理と権力はセットで行使される。

権力を行使するのではなく、相手から受け取った種を、自分の内側の森で大切に育てていく。

それぞれが、種を大事に受け取って育てていくという世界を、まず、自分が創っていく。

そして、「あなたから受け取った種が発芽して、こんなに大きくなりましたよ。ありがとう。」と伝えていく。

自己肯定感が低いと、自分が周りに与えている影響を認識できない。

自分が撒いた種が、他の人の内側の森で発芽しても、それが自分の種のはずはないと思ってしまう。

だから、ちゃんと覚えておいて、「あなたの種が、こんなに大きく育ちました」と伝えていくことが大切だ。

感謝と共に受け取った影響を伝えていくことで、自分の持つ影響力を認識できるようになり、正当な自己肯定感を取り戻していくことができる。

これは、そっくり自分にも当てはまる。僕も、「あなたの蒔いた種が、私の内側の森で育ちましたよ。」と伝えてもらうことがあり、そのおかげで、自己肯定感を取り戻すことができる。

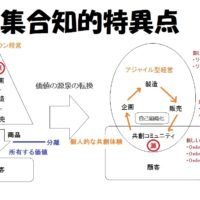

感謝を感じながら、自分の内側の森を育てていくと、多くの果実が実る。

この果実は、自分が実らせたものではなく、多くの人からいただいた種が森を育み、豊かな土壌生態系を生み出し、森に多種多様な循環が生まれたからこそ実ったものだ。

だから、「みなさん、ありがとう!みなさんのおかげで、こんな果実が実りましたよー。一緒に食べましょう!」と声に出すことができる。

そして、そうやって食べる果実は、1人で食べる果実より、何百倍もおいしい。

共創の世界は、とても豊かだ。

内側の森には、いくらでも種を蒔くことができ、次々に創造のサイクルが回る。

若い頃に教わってきた「創造性」は、個人に属するもので、それが、自分に備わっていないことが残念だった。

でも、そうではなく、「創造性」は、宇宙に備わっているもので、自分の内側の森の存在に気づけば、誰もがアクセスできるものなのだと思う。

分断の呪縛を解き、内側の森に、お互いに種を蒔き合っていきませんか。

すでに現れつつある豊かな世界を、一緒に探求してみませんか。